Sprachensachverständige der jüngeren Zeit meinen, „Wildensee“, 1508 und noch hundert Jahre später „Wildensehe“, ein Dörfchen, heute, 2024, nur noch ein bewohntes Haus, sei „zweifellos ein in Analogie zu „Wildenborn“, einem nahe südöstlich gelegenen Dorf, gebildeter Name: „Der Ort am Quell im wildreichen Gebiet“; in Wildensee sei allerdings von einem See nichts bekannt; es könnte sich um einen früheren Teich in der Nähe des Dorfbaches gehandelt haben. Oder es liege eine bloß euphorische Namensgebung vor“1.

Überzeugender ist eine ältere Erklärungi: die Namen „Wildensee“ und „Wildenborn“ leiteteten sich ab von den wilden Pferden, d. h. den in der „Wilde“, in dem Walde auf den Wildentriften gezüchteten Pferden.2 Dieselbe Quelle weist auf die mit der Pferde (Perden)-Zucht zusammenhängenden Namen von benachbarten Orten hin: Groß- und Klein-Pörthen, Schellbach (Bach der Schelen, Beschäl- oder Deckhengste), Giebelroth (althochdeutsch: Giebel = Mehrzahl von Gabel = Gaul), Heuckewalde (im 18. Jh. Heickewalde; Heinkenwald = Fohlenwald; Heinken = junge Pferde).

Wildensees Verbindung mit der südlichen Außenwelt verlief früher, um 1940 und davor, durch einen Hohlweg, der das Dorf Wildensee mit dem Weg von Lobas nach Wildenborn verband. Hans Schneider (s. unten) richtete weiter westlich, parallel, über eigenes Gelände, eine weitere Fahrbahn von Wildensee zum Weg von Lobas nach Wildenborn ein. In der Nähe der Einmündung zu dem Weg von Lobas nach Wildenborn standen zwei hohe Pappeln, die Anlass zu dem Gedicht von Hermann Schneider, Hans’ älterem Bruder, waren: „Und wenn ich die zwei Pappeln seh, dann weiß ich: Da ist Wildensee“.

Nördliche Grenze der Gemarkung Wildensee war der Bach, der von Geußnitz kommend, östlich nach Lobas fließt.3 In die nördliche Richtung war Wildensee mit dem Dorf Steinbrüchen über einen hohen, das Bachtal überquerenden Viadukt verbunden. An den Viadukt schlossen sich im Tal östlich bald mehrere, dem Hof Schneider gehörende, durch den Bach gespeiste Teiche an, bis zu einem von Wildensee kommenden Weg nach Würchwitz-Podebuls. An diesem Weg stand westlich, am Teich, das Motorenhaus für die künstliche Bewässerung der östlich anschließenden Hangwiesen.

Die südliche Grenze der Gemarkung Wildensee verlief nach der Karte von 1846 gänzlich enlang den Fluren des Ritterguts Wildenborn.

Durch den Ort verläuft, in nördlicher Verlängerung des Hohlwegs, ein Weg, westlich dieses Weges der Hof Schneider; östlich, an der nach Norden verlaufenden Senke, der Hof Schirmer.

Etwa weiter nördlich, vor einem ehemaligen Teich, verzweigt sich dieser Weg: weiter nach Norden verläuft der Weg, über den Viadukt, nach Steinbrüchen; der nach Osten abbiegende, bei einer alten, hohen Linde sich gleichfalls nach Norden wendende Weg geht nach Würchwitz-Podebuls (s. oben).

Der durch den Ort verlaufende Nord-Süd-Weg hat südlich des ehemaligen Parks des Schneiderschen Hofes eine Abbiegung nach Westen, die bis nach Geußnitz führt. Knapp auf der Hälfte dorthin, nördlich, liegt der Gemarkungsteil „Scherbcher“, dessen Mittelpunkt ehemals ein Dorf war (s. unten).

Wildensee, in der Nähe von Kayna gelegen, war im Mittelalter Teil der im „Sachsenspiegel“ erwähnten Heide zu Kayna. Nach dem Verfasser, Eike von Repkow (um 1180 – nach 1233) war die Heide zu Kayna einer der drei Bannforste in Sachsen; ein anderer war der Harz. In den sächsischen Bannforsten war den wilden Tieren, außer Bären, Wölfen und Füchsen, bei Königsbann Friede gesetzt (Landrecht II, 61 § 2). Wer durch einen Bannforst ritt, hatte Regeln zu beachten. Das Fangen von wilden Tieren dort war strafbar.4

Wildensee lag im Bezirk des Gerichts zum Roten Graben, der 1286 von dem Markgraf Friedrich von Landsberg, Wettiner, an das Hochstift Naumburg kam.5 Wildensee lag seit Alters her in dem Bezirk dieses Hochstifts.

Wildensee war nach dem nahe gelegenen Geußnitz eingepfarrt.6 Geußnitz hatte im Mittelalter, in der katholischen Zeit, keine eigene Kirche. Das Pfarrwesen stand dem Nonnenkloster S. Stephan in Zeitz zu.7

1508 wurde Wildensee zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Am 14. Oktober 1508 genehmigte Bischof Johannes III. von Naumburg (1492-1517) dem Heinrich von Lichtenhayn auf Etzoldshain den Verkauf von 18 Gulden Zinsen in mehreren Orten, darunter in „Wildensehe“, an das Kollegiatstift Zeitz für 300 Gulden8. Die Familie von Lichtenhayn besaß das Rittergut Etzoldshain vom Ende des 15. Jahrhunderts ab für über 200 Jahre9.

Die urkundliche Ersterwähnung von Wildensee 500 Jahre zuvor war für die in Wildensee wohnende Familie Wolfgang Schirmer Anlass, am 6.9.2008 in Wildensee eine Feier abzuhalten. Volker Thurm, Kayna, der Chronist der umliegenden Dörfer, verfasste dafür die Broschüre „500 Jahre Wildensee. Chronik und Sagen“10.

Nach einem Brief des evangelischen Bischofs von Naumburg Nicolaus von Amsdorf vom 11. September 1545 an den damaligen Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, der in Wittenberg residierte, kam in der katholischen Zeit ein Kaplan jeden Sonntag von dem Nonnenkloster S. Stephan aus Zeitz nach Geußnitz und hielt Gottesdienst11. Es gab deshalb in Geußnitz kein Pfarrhaus. Seinerzeit gingen neben den Wildenseern auch die Wildenborner in Geußnitz zur Kirche.

Nach der Reformation wurde die Lage kompliziert. Den kirchliche Zehnt hatten die Wildenseer, wie auch die Wildenborner, seit Alters her an den Pfarrer in Salsitz zu zahlen12. Daran wollte der Kurfürst auch nichts ändern. Vorübergehend predigte der Pfarrer des nahe gelegenen Großpörthen in der Geußnitzer Kirche. Die Kirche in Großpörthen war wohl erst nach der Reformation gegründet worden. Der Pfarrer von Groß-Pörthen wollte die Predigt in Geußnitz aber nicht fortsetzen, wenn ihm nicht auch der Zehnt geleistet werde.

Im nahe gelegenen Bockwitz gab es seinerzeit eine schon vor langer Zeit gestiftete „Vicarei und Capelle“ mit Haus und Hof und weiteren Einnahmen.13 Die dortige Vikar-Stelle war frei geworden. Amsdorf schlug dem Kurfürsten vor, Geußnitz mit der Vicarei in Bockwitz zu vereinen und mit einem tüchtigen, gelehrten Pfarrer zu besetzen. Der Vorschlag wurde verwirklicht und u. a. der Hof in Bockwitz für einen Hof in Geußnitz eingetauscht.

Nach dem Sieg bei Mühlberg von Kaiser Karl V. über den Kurfürsten von Sachsen im Schmalkaldischen Krieg 1547 erhob Christoph von Etzdorf zu Klein Aga, der das Patronatsrecht an der Bockwitzer Kapelle hatte, 1547 Widerspruch bei dem katholischen Naumburger Bischof Julius von Pflug (1541/1546-1564). Dieser ordnete die Angelegeneheit 1554 glücklich. Von Etzdorf verzichtete auf das Patronat und bekam dafür die im Zusammenhang mit dem Tausch zu leistenden Zinsen14.

Am 18. Juli 1548 belehnte Bischof Julius von Pflug von Naumburg Hans von Etzdorf zu Großaga und sein ganzes Geschlecht mit Wildensehe, Zerbersdorf (heute Wüstung in der Gemarkung Wildensee, s. unten), Geußnitz, Lindenberg und Großpörthen15.

1558 hatten die von Etzdorf auf Aga und die von Ende auf Kayna eine Einigung über die Wechseltrift zu Schellbach, Zerbsdorf und Wildensehe16.

Nach dem Bericht über die Kirchenvisitation im Zeitzer Gebiet im Jahr 1565 hatten fünf Bauerngüter im „dorff Wildensehe“ Getreidezins an die Kirche in Geußnitz abzuliefern. Dies waren: Marteß Preuschka, Hannes Syn, Brosius Großman, die Schneiderin und Mauritius Pitschel17.

Von einem der genannten Hofbesitzer in Wildensee kaufte die Familie von Creytz dessen Hof18. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts verfügte sie über diesen Hof. Die Familie von Creytz hatte im Bistum Naumburg und darüber hinaus umfangreiche Besitzungen19.

1596, 1597 wandten sich die Brüder von Creytz, Wolf, zu „Wildensee“, Christoph, zu Görnitz, und Alexander, zu Unterau, an die sächsische Regierung in Weimar wegen der Erbfolge.20 Wildensee war nicht betroffen.

Wolf von Creytz auf Wildensee war Pate bei der Taufe am 25. Februar 1597 in Pölzig von Marie Magdalene von Creytz, der Tochter des Dietrich von Creytz zu Teuchern21.

Am 16. November 1610 war Jungfer Sibylla von Creytz zu Wildensee, offensichtlich die Tochter des Wolf von Creytz zu Wildensee, in Pölzig Patin bei der Taufe des Melchior Erasmus von Creytz, Sohn des Cristoph von Creytz zu Görnitz22.

Wolf von Creytz zu Wildensee starb um diese Zeit. Seine Witwe Elisabeth von Creytz, geb. von Hüningen, verkaufte 1613 ihr Gut in Wildensee für 3800 Gulden an Andreas Kretzschmar, bezeichnet von „Wildensehe“. Es wurden Ratenzahlungen vereinbart. Zur Bezahlung des Kaufpreises nahm Kretzschmar bei Friedrich Wilhelm von Ponickau auf Tackau, nördlich von Deuben, einen Kredit über 600 Gulden in bar und einen weiteren in Getreide auf. Die mit Elisabeth von Creytz vereinbarten Ratenzahlungen erfüllte Kretzschmar schon 1614 nicht. Elisabeth von Creytz verkaufte deshalb ihr Gut am 19. August 161423 an Hans Rühling24 von Geußnitz25 und an dessen Sohn Barthel für 3200 Gulden.

Es kam zu einem Prozess zwischen von Ponickau, der den Kredit an Kretzschmar gegeben hatte, und dem für Wildensee zuständigen Gerichtsherrn, Sigismund von Etzdorf, dem Besitzer des Rittergutes im benachbarten Geußnitz, in dessen Gerichtsbezirk Wildensee lag.

Von Ponickau verlangte von dem Gerichtsherrn, dem Rittergutsbesitzer Sigismund von Etzdorf auf Geußnitz, und von der Verkäuferin das Gut in Wildensee für sich.

In der ersten Instanz, vor der Kanzlei des Domkapitels des Bistums Naumburg zu Zeitz, hatte von Ponickau Erfolg. Von Etzdorf appelierte daraufhin 1616 vor dem Reichskammergericht in Speyer wegen seiner Lehnsprivilegien an Wildensee. Die Witwe von Creytz war inzwischen verstorben. Der Ausgang des Streits ist aus den Akten nicht bekannt.

Das adelige Geschlecht der von Creytz hatte es erreicht, den Hof in Wildensee als Rittergut einzordnen. Denn nach den Akten des Prozesses vor dem Reichskammergericht wurden erwähnt: ein „Wildenseher Handelsbuch“, in das Verträge eingeschrieben waren26, „Abschied der Gerichte zu Wildsehe“27, „Gerichte zu Wildensehe“28. Demnach besaßen die von Creytz in Wildensee ein Gericht. Auch Zerbis- oder Zerbers-Dorf fiel unter das Gericht des Wildenseeer Ritterguts (s. unten). Örtliche, von einer Familie besessene Gerichte, später als Patrimonialgericht bezeichnet, waren in der Regel nur mit einem als „Rittergut“ bezeichneten Hof verbunden (Der Kaufvertrag vom 19. August 1614 zwischen der Verkäuferin, der Witwe Elisabeth von Creytz, und Hans Rühling und seinem Sohn Barthel Rühling wurde allerdings in das Handelsbuch von Geußnitz“ eingeschrieben29). Noch im 20. Jahrhundert wurde, falsch, der Schneidersche Hof in Wildensee als Rittergut bezeichnet.30

Die Forschung zu den Familien in Wildensee, das kirchlich und gerichtlich zu Geußnitz gehörte, wird dadurch behindert, dass die alten Akten in Geußnitz durch Brand zerstört wurden. Infolge der Brände waren im Pfarrhaus in Geußnitz die Kirchenbücher erst vom Jahre 1709 an vorhanden, die Gerichtsakten im Rittergut erst vom Jahre 1738 an31. Aus den Kirchenbüchern von Lobas, das unmittelbar benachbart westlich von Wildensee liegt, konnten Verfasser der Schneiderschen Familiengeschichte jedoch auch Angehörige der auf dem Schneiderschen Hof vorangehenden Familie Rühling, einschließlch eines Käufers des von Creytzschen Hofes in Wildensee, ermitteln32.

1638 gab es danach in Wildensee eine Eva Rühling, die sich in diesem Jahr verheiratete. 1658 wurde, nach einer anderen Quelle33, in Wildensee Barthel Rühling genannt. Als Hofbesitzer entrichtete er „Korn“ (Roggen) und Hafer als „Zins- und Decem-Getreide“ an die Kirche in Geußnitz34. Nach den Verfassern der Schneiderschen Familiengeschichte, lebte im 17. Jahrhundert, nach den Kirchenbüchen von Lobas, in Wildensee als Hofbesitzer Barthel Rühling und seine Frau Maria. Offensichtlich war Barthel Rühling der Mitkäufer, der, zusammen mit seinem Vater Hans, 1614 den von Creytzschen Hof in Wildensee gekauft hatte. Seine Frau Maria Rühling wurde 1678 als Witwe genannt.

Barthel Rühling und seine Frau Maria scheinen keinen Sohn gehabt zu haben, denn im Jahte 1678, in dem Maria Rühling zum ersten Mal als Witwe von Barthel Rühling genannt wurde, wurde in den Lobasser Unterlagen auch Hans Rühling genannt (1649 Spora-1723 Wildensee). Hans Rühling übernahm das Wildenseer Gut, das vorher im Besitze von Barthel Rühling gewesen war. Hans Rühling war der Sohn von Erasmus Rühling, aus Geußnitz, geb. 1625, verheiratet am 17. Februar 1648 mit Anna Naundorf aus Spora.

Neben dem Rühlingschen Hof gab es in Wildensee 1658 noch vier weitere Höfe35: wüstes Gut (Benutzer Melchior von Kayn, Würchwitz), Hans Preißlers Witwe, Hans Penndorf, Barthel Schleenhain. Ein Kind aus Wildensee ging seinerzeit nach Geußnitz in die Schule; drei Kinder aus Wildensee waren zuvor dort zu Schule gegangen.

Baunack waren die Vorgänger auf dem Hof, den heute, als einzige in Wildensee, die Familie Schirmer innehat. Baunacks wurden 1735 im Sterberegister des Kirchenbuchs in Geußnitz drei Mal aufgeführt: es starben in diesem Jahr der Hofbesitzer Christoph Baunack, von Schönburgischer Richter36 (Chistoph Baunack war Richter am Patrimonialgericht in Geußnitz), seine Ehefrau Christina Baunack sowie ein Kind, Johannes Baunack37.

Nach dem 1723 verstorbenen Hans Rühling war dessen Sohn Martin Rühling (1688-1745) Erbe des von von Creytz erworbenen Hofes in Wildensee.

Festgehalten sind Einzlheiten des Verkaufs des Rühlingschen Hofes in Wildensee durch Martin Rühling an seinen Sohn Christoph Rühling (1729-1763) am 25. Juli 1745:38

– das Bauern- und Pferde-Anspanngut 1600

– ein Häuslein, zum Gut gehörig 170

– Feld in vier Stücken:

1 neben Chistoph Baunack und Christoph Penndorf;

2 neben Christoph Würker und C. Baunack;

3 zwischen Baunack auf beiden Seiten;

4 zwischen von Schönberg, Geußnitz, und Baunack 400

– Wiese am Wildenborner Holze, die Jühle (Göhle), von Michael Misselwitz aus Großpörthen gekauft, 200

– Pferde, Vieh, Geschirr und Ernte 300

zusammen in Gulden (Meißnischer Währung) 2670

Der Erbe nach Christoph Rühling, sein jüngerer Sohn George, verkaufte das Rühlindsche Gut 1777 an seinen älteren Bruder Melchior Rühling (1755 – 1785) für 3500 Taler. Und am 4. Juni 1801 verkauften die Besitzer des Rühlingschen Gutes in Wildensee, Anna Rühling, Witwe von Melchior Rühling, und ihre beiden Töchter Christine und Sabine Rühling den Hof an Melchior Schneider, aus Würchwitz, den Verlobten von Christine Rühling, für 4000 Taler. Am 23. Juni 1801 heiratete Christine Rühling ihren Verlobten.

Melchior Schneider (1755 Würchwitz (Ortsteil)-1845 Wildensee) begründete die Wildenseer Linie der Familie Schneider, einer im Kreis Zeitz und darüber hinaus verbreiteten Familie, seinerzeit vor allem Landwirte39.

Als der Wildenseer Hofbesitzer Michael Meißner nach Großpörthen zog, verkaufte er am 14. Dezember 1818 die Hoflage an Christoph Baunack zur Vergrößerung von dessen Hof (s. unten) und Feld und Wald an Melchior Schneider.40

Als Melchior Schneider nach Wildensse zog, waren die dortigen Fluren noch zum großen Teil bewaldet, worauf man auch aus dem geringen Bestand von zwei Pferden auf dem Rühling/Schneiderschen Hof schließen kann. Noch um 1850 war der südliche Hang an dem Wiesengrund zwischen Geußnitz und Lobas fast durchgehend bewaldet. Melchior Schneider jun. erweiterte durch Abholzungen den landwirtschaftlichen Betrieb in weitem Umfang.

Melchior Schneider und sein Sohn Melchior Schneider jun. (1802-1885) bauten, bevor der Sohn sich im April 1826 verheiratete, in Wildensee ein neues, großes Wohnhaus.

Melchior juniors älterer Sohn Theodor Schneider (1831-1907), Landwirt, pachtete das Rittergut Schloßberga in Thüringen und, nachdem er für wenige Jahre, bis 1879, einen eigenen kleineren Hof in Burkersdorf bei Schmölln in Thüringen hatte, pachtete er von 1880 bis 1899 das Rittergut Poserna, Kr. Weißenfels, das der Pionier des mitteldeutschen Braunkohlebergbaus Carl Adolph Riebeck erworben hatte. Er gründete den Landwirtschaftlichen Verein Rippach und war von 1881-1906 dessen Vorsitzender; er war Amtsvorsteher (Ortspolizeibehörde) des für Poserna zuständigen Amtes. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) verlieh ihm die Silberne Medaille. Auch in den gepachteten Wirtschaften legte er Wert auf das Äußere seiner Umgebung. An Wildensee hing er bis an sein Lebensende. Mit seiner Ehefrau Emilia Kribitzsch (1844-1895) aus Rolika hatte Theodor Schneider sechzehn Kinder.

Der jüngere Sohn von Melchior Schneider jun., Hermann Schneider (1835-1894), der Hoferbe, vergrößerte weiter die nutzbare landwirtschaftliche Fläche des Hofes in Wildensee und erweiterte die Obstbaumpflanzungen. Zur Verbesserung seiner Simmentaler Rinderzucht hielt er wiederholt aus der Schweiz eingeführte Bullen. Der erste Vereinshengst des landwirtschaftlichen Vereins Gleina, ein Porcheron, hatte von 1870 ab seinen ersten Standort bei ihm in Wildensee.

Zergiebel, der zuverlässige Chronist, meint, Wildensee sei früher ein Vorwerk des Ritterguts Geußnitz gewesen.41 Es liegen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor, das Rittergut Geußnitz habe in Wildensee, neben den dortigen Höfen, eine Außenstelle seines landwirtschaftlichen Betriebes, die üblicherweise als Vorwerk bezeichnet wurde, unterhalten. Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts besaß die Familie von Schönburg das Rittergut Geußnitz42. 1732 unterstand Moritz Caesar von Schönburg „zu Wildensee“ unmittelbar der Regierung des Stifts Naumburg in Zeitz43 Dass ein Angehöriger dieser Familie zeitweise in Wildensee wohnte, war vielleicht der Grund für Zergiebels Annahme.

Johann Georg Canzler in seinem Werk „Tableau historique de l‘electorat des Saxe et des provinces incorporées ou réunies“, Dresden und Leipzig 1786, S. 176, führt Wildensee als Teil des schriftsässigen Gutes Geußnitz.

Noch in der „Völkerschlacht“ Österreichs, Rußlands, Preußens gegen Frankreich bei Leipzig im Oktober 1813 unterstützte der sächsische König Friedrich August (1763–1827), Herr des Stifts Naumburg, den französischen Kaiser Napoleon. Die Alliierten übernahmen nach dem Sieg die Herrschaft. Auf Beschluss des Wiener Kongresses 1815 trat Sachsen über die Hälfte seines Staatsgebietes an Preußen ab. Dazu gehörte auch das Stift Naumburg.

Nach dem von August Schumann verfassten Lexikon von Sachsen, 13. Band, Zwickau 1826, S. 63, hatte Wildensee seinerzeit 7 Häuser und 35 Einwohner, in fruchtbarer Flur. Etwas distansiert heißt es zusätzlich: „Streits Atlas gibt ihm eine Kirche.“

1846 wurde die Wildenseer Gemarkung vermessen und eine Karte der Gemarkung gezeichnet44.

Zu Wildensee liegt vor ein „Schreibheft“ der Zeit (ungefähr 1851) mit Eintragungen zu der Separation in Wildensee für den Besitzer des damaligen Hofes Baunack45. Der jetzt, 2025, Schirmersche Hof war damals in der Hand der Familie Baunack. Die Separation und Vermessung war Anlass, die bestehenden Koppelhütungsrechte des Ritterguts Wildenborn und die gemeinschaftliche Hütung der Gemeinde Wildensee in der Gemarkung aufzuheben. Zuvor hatte auch dem Rittergut Geußnitz ein Mithütungsrecht in der Gemarkung Wildensee zugestanden; dieses war in einem früheren Verfahren jedoch bereits abgelöst worden.

Seinerzeit gab es in Wildensee ein „Hirtenhaus“, das nach der Beendigung der gemeinschaftlichen Hütung der Gemeinde Wildensee, „bis auf weitere Bestimmung“, als Gemeindehaus benutzt wurde.

Ein Vermerk in dem „Schreibheft“ bekundet: Die General-Commission für die Provinz Sachsen bestätigte den Wildenseer Recess am 25. September 1851.

Um 1871 kaufte die Familie Schirmer von Baunack den Hof in Wildensee.

Die Tochter des Wildenseer Hermann Schneider, Maria, geboren 1874, verheiratete sich 1893 mit dem Landwirt Hugo Weber aus Wildensee, der in Wildensee einen Hof besaß, östlich des durch den Ort verlaufenden Nord-Südwegs. Hugo Weber pachtete das Kammergut Egendorf bei Blankenhain in Thüringen und verkaufte seinen Hof in Wildensee 1903 an seinen Schwager Hans Schneider. Seitdem gab es in Wildensee nur noch zwei Höfe. Hans Schneider richtete in dem Wohnhaus alter Bauart des Weberschen Hofes Arbeiterwohnungen ein.

Der jüngere Sohn von Hermann Schneider, und Erbe, Hans Schneider (1876-1970), übernahm den Hof von seiner Mutter 1902. Er legte südlich des Hofes und des Hauses einen kleinen Park an.

Die Obstbaum-Anlagen erweiterte er. Hans Schneider war auch ein anerkannter Viehzüchter.46 Die Rinderzucht stellte er vom Höhenfleckvieh auf schwarzbuntes Niederungsvieh um, legte an den Hängen zu dem nördlichen Tal Viehweiden an, die er nach und nach erweiterte und mit dem Wasser der Teiche und des Baches künstlich bewässerte. Er schuf damit eine vorbildliche Anlage. Hans Schneider gehörte dem Vorstand des Verbandes für die Zucht des schwarzbunten Tieflandrindes in der Provinz Sachsen an.

In der Pferdezucht ging er sehr bald zum Kaltblut über. Er leitete die Hengsthaltungsgenosenschaft Geußnitz.

Hans Schneider war Vorsitzender der Kreis-Bullen- und der Kreis-Stuten-Körungskommission des Kreises Zeitz.

In Verbindung mit den Obstanlagen hielt er wieder eine Schafherde.

Das 2. Armeekorps führte im August 1912 u. a. in der Wildenseer Gegend ein Manöver durch. An dem Manöver nahmen teil Kaiser Wilhelm II. und General Paul von Hindenburg, der der Befehlshaber der militärischen Übung war. Der Befehlsstand des Manövers war an der Windmühle bei Bockwitz47.

Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts war Wildensee, mit zwei Höfen, eine selbständige Gemeinde. Die Verwaltung der Gemeinde war die Familiensache der beiden Hofbesitzer, Schneider und Schirmer. Sie wechselten sich im Amt des Ortsvorstehers ab. 1936 wurde eine neue Hauptsatzung erlassen48.

Die zwei Höfe in Wildensee, Schneider und Schirmer, hatten im Ort je ein Arbeiterhaus, beide gelegen östlich des Hauptwegs.

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts waren bei Wahlen etwas mehr als 20 Personen stimmberechtigt, 1933 21, 1936 23. Bei der Wahl am 16. November 1924 unterschrieben das Protokoll über das Wahlergebnis Wilhelm Schirmer als Bürgermeister und seine Ehefrau Else sowie Hans Schneider als Erster Beisitzer und seine Ehefrau Melanie, geb. Kröber49.

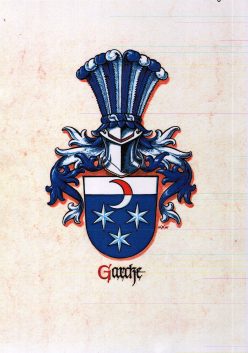

Die Tochter von Hans und Melanie Schneider, Gertrud Schneider (1908-1984), heiratete 1933 Werner Garcke, den Erben des Ritterguts im südlich nicht weit entfernten Wittgendorf. Die Hochzeit

wurde gefeiert, in der traditionellen Weise, in der „Borstube“, im zweiten Geschoss des nördlichen Wirtschaftsgebäudes in Wildensee, mit einem in der Schneiderschen Familie erarbeiteten Theaterstück50.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, im Frühjahr 1944 wurden in Geußnitz, Wildenborn und Wildensee sowie an anderen Orten Stellungen für Flugabwehrkanonen (Flak) errichtet, um die BRABAG und andere kriegswichtige Industrieanlagen um Zeitz zu schützen51. Die Flakbatterie in Wildensee war mit 12 Flakgeschützen (8,8 cm) ausgestattet. Die Batterie „Sieben“ der Abteilung 357, bestehend aus Schülern der Ehrenfried-Stöber-Oberschule Thann im Elsass, heute Frankreich, wurde am 26. Juni 1944 von Eschweiler bei Mühlhausen/Elsass nach Wildensee verlegt. Die Flak-Besatzungen bestanden aus einigen Flak-Soldaten, hauptsächlich aber aus jugendlichen Luftwaffenhelfern und aus Arbeitsmännern des Reicharbeitsdienstes. Kurz vor Weihnachten 1944 wurden Dresdener Kreuz-Schüler als Luftwaffenhelfer nach Wildensee geschickt.

Zu den genannten Flak-Stellungen gehörten auch eine Trafo-Station, Scheinwerfer umd Horchgeräte. Diese befanden sich im „Scherbger“, einem Flurstück der Gemarkung Wildensee zwischen Wildensee und Geußnitz (s. unten).

Anfang April 1945, nur einige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner, hoben KZ-Häflinge die Wildenseer Flakbatterie; sie bauten sie für die Panzer-Abwehr um. Fremde Jagdbomber überquerten und erkundeten vermehrt die Gegend52.

Als amerikanische Soldaten am 14. April 1945 das Gebiet um Wildensee eroberten, schossen sie in das nordwestliche Wirtschaftsgebäude des Schneiderschen Hofes, das u. a. den Schafstall umfasste. Dieser Tei des nördlichen Wirtschaftsgebäudes brannte ab. Es verbrannten unter anderem 22 Schafe. Deutsche Soldaten, die sich in den Ställen des Hofes aufhielten, wurden gefangen genommen.

1953 flüchtete die Witwe des im Zweiten Weltkrieg in Rumänien vermissten Sohnes von Hans Schneider mit ihren zwei Kindern von Wildensee nach West-Berlin. Die Erben Schneider/Käselau verkauften 2004 den ehemals bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb Schneider, 85 ha. Schirmer übernahm die Hofstelle. Das Wohnhaus Schneider steht noch, es ist aber nicht bewohnt.

In Wildensee ist deshalb nur noch das Haus Schirmer bewohnt. Der Sohn von Ernst Schirmer (1911-1985) und von seiner Ehefrau Ursula, geb Hertel, Wolfgang Schirmer und dessen Ehefrau Walburg bewohnen es mit dem Sohn Thomas und dessen Ehefrau und der Tochter. Es bestehen einige Gebäude des ehemals dazu gehörenden landwirtschaftlichen, heute verpachteten, Betriebes.

Zu der Gemarkung Wildensee gehört der Gemarkungsteil, in der sächsischen Mundart genannt „Scherbscher“, gelegen nördlich des Weges von Wildensee nach Geußnitz, in einer Senke, nicht weit weg vom Ort Wildensee (auf der Karte von 1846 als „Scherpger“ bezeichnet). Nach den Zeitzer Stiftsakten war das dort gelegene Dorf untergegangen. Hinsichtlich der Gerichte habe es zum Rittergut Wildensee gehört und aus sechs Wirten und einem Hausgenossen bestanden.53

Zerbis- oder Zerbers-Dorf wird, zusammen mit Wildensee, in den Dokumenten vom 18. Juli 1548 und von 1558 über Wildensee und andere Dörfer erwähnt (s. oben). Nach Zader, dem Chronisten, – er starb 1685 – bestand Zerbisdorf noch zu seinen Zeiten54.

Klaus Garcke

- Eichler, Ernst, und Hans Walter, Untersuchungen zur Ortsnamenkunde und Sprach- und Siedlungsgeschichte des Gebietes zwischen mittlerer Saale und Weisser Elster, Berlin (Ost) 1984 (Deutsch-Slawische Forschungen zur Na- menskunde und Siedlungsgeschichte, Nr. 35), S. 332, 333.

↩︎ - Stuhl, K. (Professor), Zur Namensgebung des Zeitzer Kreises, Die Mark Zeitz (Zeitschrift des „Geschichts- und Al- tertumsvereins für Zeitz und Umgebung“; Beillage zu den Zeitzer Neuesten Nachrichten, Zeitz), 1922, Nr. 37 und wohl Nr. 38. ↩︎

- Nach Thurm (s.Fußnote 10), S. 37, heißt der Bach „Krake“. ↩︎

- Der Sachsenspiegel. Die Heidelberger Bilderhandschrift Cod. Pal. Germ. 164. Kommentar und Übersetzung von Walter Koschorrek (†), neu eingeleitet von Wilfried Werner, Frankfurt a. Main (Insel) 1989, Bildtafel Blatt 10; Übersetzung S. 155. ↩︎

- Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg,Teil 2 (1207-1304), herausgegeben von Hans K. Schulze, bearbeitet von Hans Patze und Josef Dolle, Köln Weimar Wien (Böhlau) 2000 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Sachsen-Anhalts Bd. 2), S. 581, S. 582 (Nr. 544, Nr. 545). Abschrift Nr. 545 bei Lepsius, C. P., Geschichte der Bischöfe des Hochstifts Naumburg vor der Reformation, Naumburg 1846, S. 315-317.

Lesefehler bei Lepsius, vorgenannte Arbeit, S. 52: Lepsius liest Udo II., Bischof von Naumburg (1161-1186) als Grafen von „Wildensee“; richtig: Veldenz (an der Mosel). ↩︎ - Zergiebel, Ernst, Band 3 (Teil 4), S. 381. ↩︎

- Zader, Johann, Naumburgische und Zeitzische Stifts-Chronika (Quellen und Schriften zur Naumburger Stadtge-

schichte 6), übertragen von Karl-Heinz Wünsch, herausgegeben von Siegfried Wagner und Karl-Heinz Wünsch, Museumsverein Naumburg (Saale) e. V. in Kooperation mit dem Museum Schloss Mor itzburg Zeitz, Naumburg (Saale) 2015, S. 55 (Rand-Nr. 0082).

Nach Zergiebel, Ernst, Band 3 (Teil 4), S. 292, war Geußnitz in die Michaeliskirche in Zeitz eingepfarrt, vielleicht zu einer späteren Zeit. ↩︎ - Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Stiftsarchiv Zeitz, Nr. 101; er- wähnt bei Wiesner, Heinz, Das Bistum Naumburg, Band 2 Die Diözese, Berlin New York (de Gruyter) 1988 (Ger- mania Sacra, Neue Folge 35, herausgegeben vom Max-Planck-Institut für Geschichte), S. 943. ↩︎

- Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Band 3 (Teil 4: Geschichtliche Mittheilungen über die Stadt Zeitz und die Dörfer des Zeitzer Kreises, nebst einem Anhang, Zeitz 1894), S. 284 (Etzoldshain). ↩︎

- Thurm, Volker, 500 Jahre Wildensee, herausgegeben vom Festkomitee 500 Jahre Wildensee, 40 S. ↩︎

- Delius, Hans Ulrich, Der Briefwechsel des Nikolaus von Amsdorf als Bischof von Naumburg-Zeitz, Habilitationsschrift Theologische Fakultät Leipzig, 1968, Manuskript. ↩︎

- Für Wildenborn Zahlung des Zehnt nach Salsitz s. Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Band 3 (Teil 4), S. 359, Fußnote **). ↩︎

- Zergiebel, Ernst, wie zuvor, Band 3 (Teil 4), S. 266, 267 (Bockwitz). ↩︎

- 14 Zergiebel, Ernst, wie zuvor, S. 267 (unter Hinweis auf Julius Pflugs Handelsbuch 1554 S. 213 b). ↩︎

- Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Stiftsarchiv Zeitz, Nr. 186; Zer-

giebel, Ernst, Bd. 3 (Teil 4), S. 427 (Zerbersdorf, Gemarkung Wildensee). ↩︎ - Vereinige Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Zeitz, Domherrenbibliothek, Ko-

piare ctpg 51n1; Großhans II, Bl. 217 Rs (Internet); Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Bd. 3, Teil 4, S. 427 (Zerbisdorf). ↩︎ - Thurm, Volker, 500 Jahre Wildensee. Chronik und Sagen, 2008, 40 S., S. 7. ↩︎

- 1658 gab es in Wildensee weiterhin fünf Höfe, einschließlich des inzwischen an die Familie Rühling verkauften

Hofes der Familie von Creytz; s. LASA, A 29 d I Nr. 1956/9 (s. unten Fußnote 33), Bl. 129 ff. ↩︎ - s. Wikipedia (eingesehen Mai 2023): Creytz; s. Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Bd. 3

(Teil 4):

– Görnitz, 1551, S. 294,

– Heuckewalde und Bröckau, 1453, noch im 16. Jh., S. 306, 270,

– Unterau (auch Untrau; in Thüringen, an der Straße zwischen Pölzig und Bröckau), S. 294,

– Pölzig (Thüringen), 1564, S. 340, 420,

– Loitschütz, 1502, 1558, S. 318, 319,

– Gauern (Thüringen), s. „Das alte Schloss sehn wir noch heut. Aus der Geschichte der Rittergüter im Altenburger

Land, Teil II, Museum Burg Posterstein 2010, S. 36-38.

Die Familie nannte sich im 16. und 17. Jahrhundert „von Kreutz“, auch „von Kreutzen“. ↩︎ - Landesarchiv Sachsen-Anhalt (LASA), Magdeburg (MD; Standort Wernigerode), D 34 Amt und Landesschule Pforta, Anhang 1 Nr. 8. ↩︎

- zer Kreise, Großaga im Fürstentum Reuß j. L., Pölzig und Dobitschen im Herzogtum Sachsen-Altenburg, Vier- teljahresschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie, herausgegeben vom Verein Herold in Berlin, 13, 1885, S. 296-310, S. 299. ↩︎

- Flannss (s. Fußbote 21) ↩︎

- LASA MD, A 53, E Nr. 87, Bl. 49 ff. sowie Bl. 61 RS ff. ↩︎

- LASA MD, A 53, E Nr. 87, Bl. wie zuvor. ↩︎

- Schwer lesbar (s. LASA, MD (Standort Wernigerode) A 53, E Nr. 87, Bl. 62 und Bl. 49 (wohl Doppel). ↩︎

- LASA (s. Fußnote 11), Magdeburg (Standort Wernigerode), A 53, E Nr. 87, Bl. 17 RS; ↩︎

- Wie zuvor, Bl. 21. ↩︎

- Wie zuvor, Bl. 22 ↩︎

- Wie zuvor, Bl. 67, 67 Rs. ↩︎

- Fotos „Rittergut Wildensee“ in: Jaenecke und Erwin Stein, Herausgeber, Der Kreis Zeitz, Berlin 1930, S. 91, S. 99,

S. 111. ↩︎ - Stammbaum und Geschichte des Geschlechts Schneider. Abstammend in gerader Linie von dem im Jahre 1543 verstorbenen Gutsbesitzer Frantz Schneider in Podebuls (Kreis Zeitz), Privatdruck 1935, 115 S., Anlagen, S. 53 (neu von Gerhard Kreuter: bearbeitete und erweiterte Ausgaben 1995, 2000, 2013). ↩︎

- Wie zuvor, S. 53, 54 ↩︎

- LASA, A 29 d I Nr. 1956/9, Bl. 129 ff., 133. ↩︎

- Wie zuvor, Bl. 133. ↩︎

- Wie zuvor, Bl. 133. ↩︎

- Thurm, Volker, 500 Jahre Wildensee, Broschüre, S. 15. ↩︎

- Thurm, Volker, 500 Jahre Wildensee, Broschüre, S. 15. ↩︎

- Stammbaum und Geschichte des Geschlechts Schneider (Fußnote 31), S. 54. ↩︎

- Wie zuvor, S. 12-18 (“Die Landwirtschaft, der Beruf unserer Väter“). ↩︎

- Wie zuvor, S. 56. ↩︎

- Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Bd. 3 (Teil 4),, S. 381 ↩︎

- Zergiebel, Ernst, wie zuvor, S. 291. ↩︎

- Wabst, Christian Gottlob, Historische Nachricht von des Churfürstentum Sachsen und derer dazugehörigen Lande jetziger Verfassung der hohen und niederen Justiz, Leipzig 1732, S. 149. ↩︎

- Ablichtung der Karte demnächst als Anlage. ↩︎

- Heft im Besitz von Klaus Schirmer, Kleineutersdorf (bei Rudolstadt), Thüringen, jüngerer Bruder von Wolfgang Schirmer, Wildensee. ↩︎

- Jaenecke und Erwin Stein, Herausgeber, Der Kreis Zeitz, Berlin 1930 (Fußnote 30), Fotos S. 91 Niederungsvieh, S. 99 Kaltblutzucht, S. 111 Schafherde. ↩︎

- Turm, Volker, s. Fußnoten 10 und 17, S. 20. ↩︎

- LASA, ME (Merseburg), C 50 Zeitz, B Nr. 596. ↩︎

- LASA, ME (Merseburg), C 50 Zeitz, B Nr. 596. ↩︎

- Manuskript des Theaterstücks s. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Standort Wernigerode, H 506 Rittergut Wittgendorf, Teil A. ↩︎

- s. Thurm, Volker, Fußnoten 10 und 17, S. 24-31; Thurm, Volker, Die Flakstellung Geußnitz (Herausgeber: Kleefest- verein Würchwitz 1851 e. V.), 2014, Teil 1, 43 S.; Teil 2, 48 S. ↩︎

- Thurm, Volker, s. Fußnoten 10 und 17, S. 27. ↩︎

- Zergiebel, Ernst, Chronik von Zeitz und den Zeitzer Dörfern, Band 3 (Teil 4), S. 427. ↩︎

- Zergiebel, Ernst, wie zuvor, S. 578, 427. ↩︎